|

運用編

|

|

出力制御ファイル |

|

|

|

|

運用編

|

|

出力制御ファイル |

|

|

|

加工条件テーブルについて

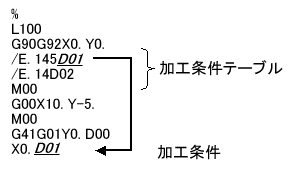

加工条件の出力形式としては、入力値をそのまま出力する方法と、入力値とNCコードのテーブルをNCデータのはじめに出力して、実際の移動用のブロックには作成したテーブルのアドレス部を出力する方法があります。

ここでは加工条件のテーブルを利用する方法を説明します。

加工条件テーブルを利用するための手順は次の通りです。

1.加工条件テーブルを出力する位置に予約語"$WCOND1TBLOUT$を記述する 2.加工条件1を出力させる予約語"$WCOND1$を記述する 3.加工条件テーブルの「加工条件部」と「アドレス部」を定義する 1.加工条件テーブルを出力する位置に予約語"$WCOND1TBLOUT$を記述する

[MacroStart]

@0@%

@0@$PROGRAM$

!G90!G92$ORIGINX$$ORIGINY$

$WCOND1TBLOUT$

!*G17!2.加工条件1を出力させる予約語"$WCOND1$を記述する

[MacroWireMovement]

$WMOVE$$WCOND1$3.加工条件テーブルの「加工条件部」と「アドレス部」を定義する

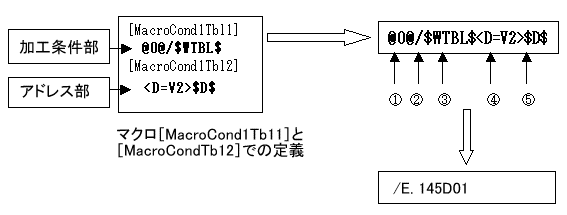

[MacroCond1Tbl1]

@0@/$WTBL$

[MacroCond1Tbl2]

<D=V2>$D$ここでは加工条件1の加工条件テーブルを作成する方法を示しています。

このように設定することにより次のようなNCデータを作成できます。

|

加工条件テーブルには経路に含まれるすべての加工条件の中から、同じ加工条件を取除き、さらに加工条件の文字列を降順に並び替えたものが出力されます。

テーパ属性の場合は必ず正負両方の角度のテーブルが作成されます。

これは「逆転」方向に加工を行う場合、設定したテーパ角度の正負が逆転するためです。

加工条件テーブルの「加工条件部」と「アドレス部」は別々のマクロで定義します。

|

| このブロックにシーケンス番号を出力しないための記述 | |

| 任意文字"/"の出力 | |

| 実際の加工条件を展開するための記述 | |

|

予約語V2にシーケンスな番号が自動的に設定される。(番号は1からの追番) |

|

| 機能変数Dを展開する |